退職後、無職や自営業者として新たな生活を始める際、欠かせないのが年金の切替手続きです。会社員や公務員時代に加入していた厚生年金(第2号被保険者)から、国民年金(第1号被保険者)への移行は重要なステップとなります。

52歳で自己都合退職し、50代無職となったことを機に、国民年金への切替手続きを行いました。本記事では、その実体験をもとに、必要な持ち物や具体的な流れを分かりやすく解説しています。退職を控えている方や手続きを予定している方は、ぜひ参考にしてください。

国民年金の基本

被保険者の種類

退職後は、厚生年金の加入資格が失われるため、第2号被保険者から第1号被保険者に切り替わる手続きが必要です。配偶者がいる場合も、同様の手続きが求められます。

第1号被保険者とは

自営業者や農業従事者、学生、無職の方などが該当します。国民年金の保険料を自分で直接納付する仕組みになっています。

第2号被保険者とは

会社員や公務員など、職場の厚生年金や共済組合に加入している人を指します。保険料は給料から天引きされ、事業主と折半で納付されます。

第3号被保険者とは

会社員や公務員などに扶養されている配偶者(専業主婦・主夫)で、保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合の制度全体で負担され、個人的な納付することはありません。

変更手続き

退職後、国民年金への切り替え手続きは退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。ただし、期限を過ぎても遡って納付することは可能です。

手続きは、市区町村の役所で行うか、マイナポータルを通じて国民年金の電子申請が可能です。電子申請の詳細は、日本年金機構の公式サイトをご確認ください。

保険料の支払開始日

- 退職する日が月末の場合:翌月から国民年金保険料を支払います。

- 退職する日が月末でない場合:退職した月分から国民年金保険料を納付します。

国民年金への切替手続き

退職後、以下の条件に基づいて国民年金への切り替え手続きを行いました。

- 退職日は月末

- 退職日の翌日に役所で申請

- 第2号被保険者から第1号被保険者への切替

- 配偶者はなし

※本記事で紹介する手続きは、上記の条件を基にした一般的な流れです。条件が異なる場合や詳細なアドバイスを希望される方は、市区町村の窓口や日本年金機構にご相談ください。

必要な持ち物

手続きには以下の書類や情報が必要です。いずれも返却されますので、安心してください。また、印鑑は不要です。

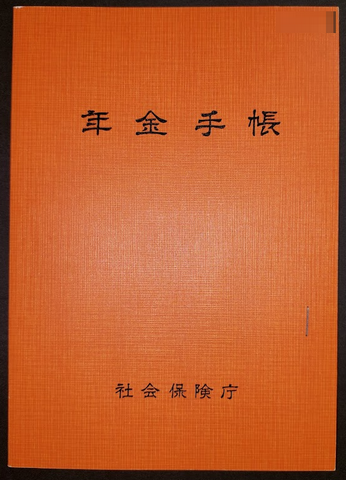

- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)

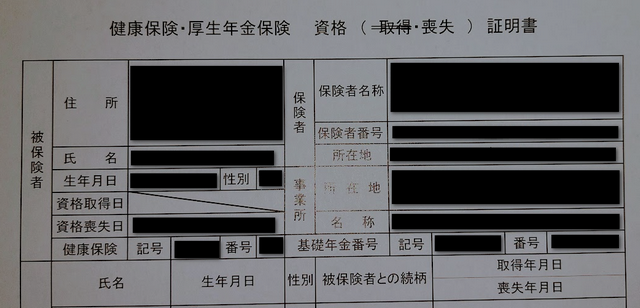

またはマイナンバーカードの個人番号でも申請可能 - 健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書

退職後、会社から発行される書類です

手続きの流れ

1. 窓口での申請

退職後、市区町村の役所にある国民年金担当窓口で手続きができます。「退職により年金の手続きに来ました」と伝えるとスムーズに進みます。

2. 必要書類の提示と記入

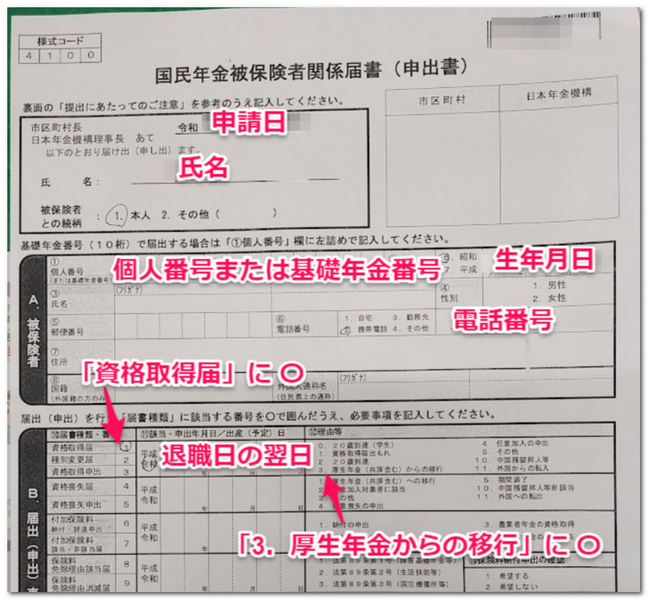

持参した書類を窓口で提示すると、役所の担当者から「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を渡されるので、指示に従い必要事項を記入します。

記入内容

- 申請日

- 氏名

- 個人番号または基礎年金番号 (年金番号を記入)

- 生年月日

- 電話番号

- 届出(申出)事項:「資格取得届」と「3.厚生年金からの移行」に○、日付は「退職日の翌日」

3. 手続き完了

手続きが終われば、退職翌月の1日から国民年金に加入する形となり、納付書が郵送されます。

手続き後に知っておきたいこと

国民年金の納付

国民年金の保険料は定額で、納付書が郵送され次第、支払いを開始します。納付期限を過ぎないように、早めに支払うことを心掛けましょう。

なお、保険料の納付が困難な場合は、免除制度があります。免除申請を通じて、収入やその他の事情に応じた免除が受けられる可能性がありますので、該当する場合はご検討ください。

年金手帳の保管

年金手帳は、今後転職する際に必要になる可能性があります。次の会社での社会保険加入手続きの際に求められることがあるため、大切に保管してください。

転職時の対応

将来転職し、社会保険に切り替わる場合は、会社が手続きを行うため、個人での年金手続きは不要です。転職先の会社からは、年金手帳やマイナンバーの提出を求められることがありますので、あらかじめ準備しておきましょう。

まとめ

退職後の年金手続きは、スムーズに進めば短時間で完了します。今回紹介した手続きのポイントを押さえ、必要書類を準備しておくことが大切です。

国民年金の納付書が届く時期や金額については、こちらの記事をご覧ください(作成中)!