退職後無職になると、会社で加入していた健康保険をどうするかは、多くの方にとって重要なテーマです。選択肢は「健康保険任意継続」「国民健康保険」「ご家族の健康保険」の3つに分かれますが、52歳で自己都合退職し50代無職となった私が実際に選んだ経過をお伝えします。この情報が退職を控える方や、健康保険の手続きを検討している方の参考になれば幸いです。

この記事では「健康保険任意継続」と「国民健康保険」の選択肢に絞り、実体験に基づいた具体的な比較を行います。「ご家族の健康保険」については触れませんので、ご家族の健康保険組合にご相談ください。

※本記事は私が実際に加入していた健康保険組合の体験に基づいています。ご自身の健康保険組合については、必ずご確認ください。オンライン申請が可能など、組合ごとの違いもあります。

また、私は自己都合退職のため、国民健康保険料の軽減措置の対象外ですが、自己都合退職以外の理由で退職された方には軽減措置が適用される可能性があります。

詳細や最新情報については、お住まいの市区町村や健康保険組合をご確認ください。

退職後に選ぶ健康保険の基本

退職日までの健康保険証

退職に伴い、手持ちの健康保険証は退職日をもって無効となります。「健康保険任意継続」または「国民健康保険」のいずれかを選択した場合でも、退職日の翌日には元勤務先から指定された方法(郵送など)で速やかに返却しましょう。返却後に急病などで通院した場合、自己負担した医療費が後日返還されることがありますが、詳細な手続きについては加入する健康保険組合や自治体に確認してください。

また、退職時に会社とやり取りする書類に関しては、こちらの記事でも取り上げているので、併せて参考にしてください。

任意継続とは?

「健康保険任意継続」は、退職後も在職中に加入していた健康保険組合に、最大で2年間「任意継続保険者」として加入できる制度です。在職中と同じ医療サービスや健康診断(例:人間ドック)の利用が可能です。ただし、この制度は次の健康保険の資格を取得するまでの「つなぎ」の保険であるため、以下の条件を満たす必要があります。

手続き期限

継続して2ヵ月以上の被保険者期間があることが条件となり、資格喪失日(退職の翌日)から20日以内に「健康保険 任意継続被保険者 資格取得申請書」を提出し、健康保険組合に到着している必要があります。

加入期間と保険料

加入期間は最大2年間です。この間の保険料は変わりませんが、毎年3月に保険料率が決定される際に変動することがあります。一方、国保は前年の収入に基づいて保険料が決定されます。

保険料は退職時の等級で決定され、通常、在職中に支払っていた「健康保険料+介護保険料」の合計額の2倍になります。これは在職中の「事業主負担額」が無くなり全額自己負担になるためですが、上限等級が適用されると2倍以下になる場合もあります。

保険料の支払いは、資格継続の意思を示すため、口座振替ではなく、直接保険組合に入金する必要があります。

任意継続をやめる方法

後期高齢者医療制度加入時や死亡時の手続きについては省略します。

- 再就職で新しい健康保険組合に加入

「任意継続被保険者 資格喪失申出書」と、新規加入した健康保険組合の資格情報がわかる書類を提出します。健康保険証なども返却する必要があります。 - 2年満了

2年を経過すると、特別な手続きなしで自動的に「資格喪失通知書」が届き、その後は「国民健康保険」への加入手続きを進めます。 - 2年満了前にやめる

任意継続後、無収入や収入源の変化により「国民健康保険」の方が安くなる時期が来た場合、任意継続をやめることができます。資格喪失後に「資格喪失通知書」が届き、「国民健康保険」に加入する手続きを行います。また同封の返信封筒で健康保険証を保険組合へ返却します。- 保険料を納付期限までに入金しない

保険料を期限内に支払わなかった場合、資格喪失日は納付期限の翌日となり、新しく加入する健康保険組合でその月の保険料を納付することになります。

(例)1月分保険料の納付期限が1月10日で、支払わなかった場合、資格喪失日は1月11日となり、1月分保険料は新たに加入する健康保険組合で納付します。 - 「任意継続被保険者 資格喪失申出書」を提出

申出書の受理日(到着日)の翌月1日が資格喪失年月日となり、その月までの保険料がかかります。

(例)1月17日に申出書を送付、1月19日に受理された場合、資格喪失日は2月1日となります。

- 保険料を納付期限までに入金しない

国民健康保険とは?

「国民健康保険」は、役所で加入手続きを行う制度で、他の医療保険制度に加入していない人を対象とした制度です

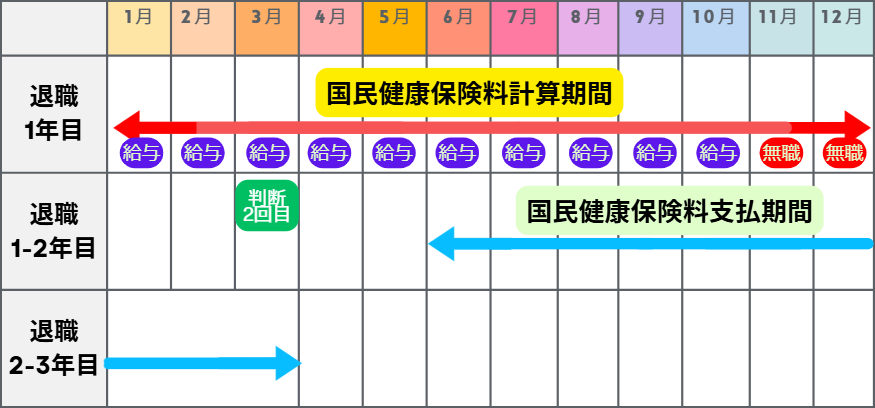

計算期間と支払期間

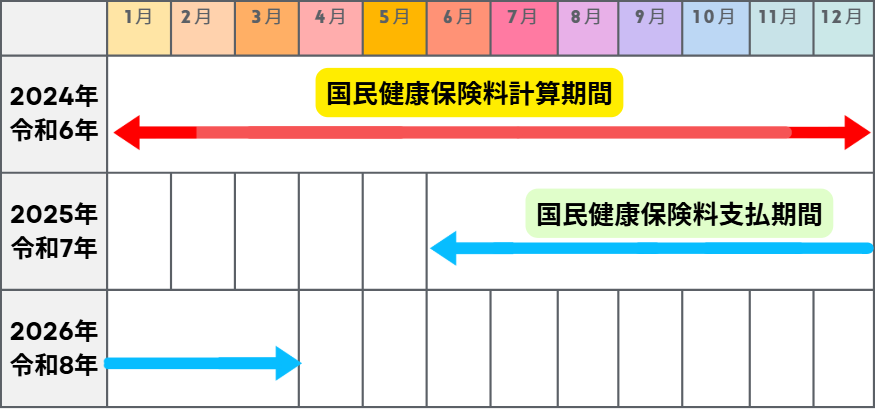

国民健康保険料は、前年の所得を基に計算されます。支払期間は毎年4月から翌年3月までの1年間ですが、この1年分の保険料を6月から翌年3月までの10カ月に分けて納める仕組みになっています。

そのため、退職して無職となった場合でも、しばらくの間は高額な保険料になります。

(例)2024年(令和6年)の所得に基づく保険料は、2025年(令和7年)6月~2026年(令和8年)3月の10ヶ月で納付します。

退職後1回目の判断:「健康保険任意継続」

退職日は10月31日だったため、11月分~翌年3月までの保険料を「健康保険任意継続」と「国民健康保険」のどちらにするかの判断が、退職後1回目の判断となります。それぞれの支払額を試算して判断しました。

任意継続した時の試算

まず私の標準報酬等級を調べます。私が加入している健康保険組合のホームページには「年度保険料額表」が掲載されており、給与明細に記載の(健康保険料+介護保険料)から、現在の標準報酬等級を確認しました。

次に、「任意継続被保険者の保険料計算表」のページで、「生年月日」「資格取得日」「退職日」「標準報酬等級」を入力すると、(健康保険+介護保険)の計算結果が以下の通り表示されました。

- 5ヶ月分の合計額 : 203,300円 (まとめ払いの場合 : 201,978円)

- 1ヶ月毎の支払額 : 40,660円

また、保険組合に電話で試算を依頼した際、保険証の記号と番号を伝えたところ、職員の方が計算してくれた結果は、ホームページでの計算結果と同じ金額でした。

これまでの保険料は、被保険者負担額が「23,540円」、事業主負担額も「23,540円」で、合計「47,080円」でした。任意継続では、等級上限により合計金額は低くなりましたが、事業主負担が無くなることで全額自己負担となり、家計に影響を感じるほどの負担増と感じました。

国民健康保険加入時の試算

保険料算出期間は、退職1年前の所得が基準になります。私の場合、10月末までは健康保険組合に支払済みなので、国民健康保険に加入した場合、図に示すように支払対象となる11月〜翌年3月の5ヶ月分を試算することになります。

退職翌日、役所で各種手続きを行う際に国民健康保険の試算を依頼しました。退職1年前の源泉徴収票を元に算出してもらい、以下の結果が出ました。

- 5ヶ月分の合計額 : 218,300円

- 1ヶ月毎の支払額 : 43,660円

判断結果 → 「健康保険任意継続」

比較の結果、「健康保険任意継続」の方が支払額が安いと確認できました。今年度分は「健康保険任意継続」を選択します。なお、来年3月の確定申告後に再度役所に試算を依頼し、改めて判断する予定です。

ついでに翌年度の国民健康保険料についても、推定年収を基に試算してもらいました。正確な金額は翌年6月にならないと算出されませんが、確定申告書を持参すれば、早ければ3月以降に精度の高い試算が可能とのことです。推定年収を基にした試算結果では、「国民健康保険」の方がわずかに安いという結果が出ています。

任意保険継続の手続き

退職翌日(無職1日目)に、「健康保険 任意継続被保険者 資格取得申請書」を作成し、郵送しました。

なお、保険料の支払い方法としては、「前納(一括納付)」を希望する場合にチェックを付ける欄がありました。前納すれば毎月納付より1,422円お得でしたが、今回は毎月納付を選択しました。

その後、無職16日目に、簡易書留で以下の書類を受け取りました。

- 健康保険任意継続被保険者資格取得受理通知書

- 健康保険証

- 任意継続被保険者の方へ

- 保険料納付書

納付書は今後、毎月月末に届く予定です。2回目の判断までは、期日内に忘れずに振り込みを行うつもりです。

国民健康保険 資格取得の手続き → 処置不要

無職37日目に、「国民健康保険 資格取得の手続きについて(お知らせ)」という書類が郵送されてきました。

何事かと思いましたが、「社会保険を任意継続している場合」に該当するため、処置不要としてなにもしていません。先日窓口へ行き相談し、任意継続を選択する旨を伝えたにも関わらず書類が届いたのは、おそらくマニュアルに沿った一律対応によるものだと思われます。

下記のような案内文が記載されていました。

厚生年金の喪失状況から、社会保険の資格を喪失されたようでしたので、ご連絡差し上げたところです。

喪失されたのであれば、国民健康保険の資格取得の手続きが必要ですので、役所市民課までお越しください。

なお、社会保険を任意継続している場合や、ご家族の社会保険の扶養に入った場合、手続きの必要はありません。引用元:「国民健康保険 資格取得の手続きについて(お知らせ)」より抜粋

退職後2回目の判断:「健康保険任意継続」

退職後の翌年3月末、確定申告が終わったタイミングで「国民健康保険」の2回目の試算を行いました。退職から2ヶ月間は無職・無収入であったため、前回より保険料が下がることを期待していましたが、結果はどうだったでしょうか。

今回の保険料算出の対象期間は、退職した年の1月〜12月の12ヶ月分です。

確定申告の内容をもとに再試算を依頼したところ、今回も「健康保険任意継続」の方が安いという結果になりました。前回の試算では国保の方が安くなりそうだと考えていましたが、実際には任意継続の方が年間で最大約4.5万円安いという試算となりました。

退職した年の所得が反映される国保は、前年よりも安くなる可能性がありましたが、居住地の保険料率の影響もあり、今回も任意継続の方が有利でした。

3月下旬に役所の国保担当窓口に電話し、以下の情報を伝えて試算を依頼しました。

- 確定申告の第1表「収入金額等(給与)」オ欄の金額

- 確定申告の第1表「所得金額等(給与)」⑥欄の金額

- 退職理由は自己都合(国保の軽減措置の対象になるか確認するため)

- 年齢(介護保険料の算定のため)

その結果、次のような金額となりました。

- 国民健康保険料(4月〜翌年3月):月額 約43,591円 / 年間 523,100円

- 任意継続保険料:月額 40,660円 / 年間 487,920円

- 任意継続一括支払時の総額:477,694円

結果として、毎月約3,000円、年間で最大約45,000円の差があり、今回も「健康保険任意継続」を継続することにしました。

任意継続には「一括前納」も可能ですが、金額が大きいため、今回も月払いを選択しています。

次回の見直しは、確定申告後の翌年3月末を予定しています。このまま無職で、失業手当のみとなれば、前年所得はゼロとなり、国民健康保険の保険料は大きく下がる見込みです。

そのため、就職状況にもよりますが、次回は国民健康保険への切り替えを検討する予定です。

まとめ

退職後の健康保険選びは、家計に大きな影響を及ぼします。特に健康保険料の支払い額は大きいため、慎重に選択することが重要です。「健康保険任意継続」と「国民健康保険」を比較し、ご自身の生活状況に合った選択をしてください。

なお、無職後の健康保険の支払記録や納付書のスケジュールなどは、別記事で紹介しています。こちらの記事もぜひご覧ください!