52歳で自己都合退職し、50代無職となった私が、失業手当の受給手続きを初めてハローワークで行った体験を記録します。離職理由は「正当な理由のない自己都合退職」となります。この記事では、失業手当の基本情報や訪問前の心配事、当日の手続きの流れ、そして結果について整理し、同じ境遇にある方々の参考になればと思います。

退職理由の詳細は、こちらの記事をご覧ください。

※この記事は私の体験に基づいています。詳細については、管轄のハローワークで必ずご確認ください。また、保険制度は変更されることがあるため、最新情報を随時チェックすることをお勧めします。

雇用保険の求職者給付の基本

受給手続きに必要なもの

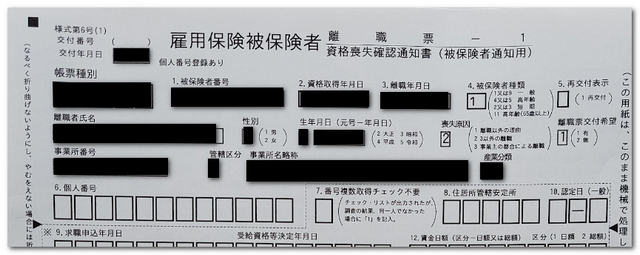

失業給付を受けるためには、「離職票」が必要となります。退職前に必ず会社に要求しましょう。

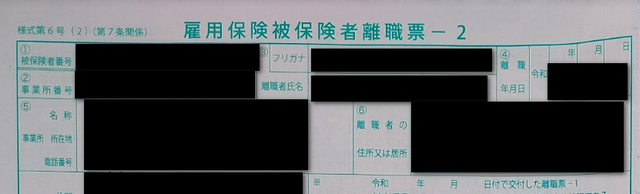

私の場合、退職後10日目に「雇用保険被保険者 離職票-1」と「雇用保険被保険者 離職票ー2」さらに、ハローワーク発行冊子「離職された皆様へ」を受領しました。

離職票には有効期限はありませんが、失業給付の申請は離職後1年以内に行わなければなりませんので、離職票が届いたら、早めにハローワークへ行きましょう。

私の場合、退職後17日目にハローワークを訪れました。

退職時に会社とやりとりする書類については、こちらの記事をご覧ください。

失業手当とは

雇用保険の求職者給付は、失業された方が、安定した生活を送りつつ、1日も早く再就職できるよう求職活動を支援するための給付です。その中でも一般被保険者に対するものを「基本手当」といい、通称「失業手当」と呼ばれています。

求職者給付には、その他にも「高年齢求職者給付金」や「特例一時金」がありますが、今回はこれらについては省略します。

失業手当の給付条件

ハローワーク発行冊子によると、「失業の状態ですぐに働ける方」が受給資格決定の手続きができます。

●失業の状態ですぐに働ける方とは

離職し、「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態」にある方をいいます。●次のような方は、原則として求職者給付の支給を受けられません

求職者給付(基本手当ほか)は、再就職をめざす方を支援する制度です。原則として次に該当する方には支給されません。詳しくはハローワークにご確認ください。

(11項目の中でも私自身に関連する項目のみ抜粋)

・自営を開始、または自営準備に専念する方

(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は支給可能な場合があります)引用元:ハローワーク発行「離職された皆様へ」より抜粋

失業手当の受給資格

原則として、離職の日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。倒産・解雇などの理由で離職の場合は、離職日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間が必要です。詳細はハローワークにご確認ください。

失業手当の給付日数

自己都合退職場合は次の通りです。私の場合は20年以上なので、150日になります。

| 算定基礎期間 | 給付日数 |

|---|---|

| 10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 |

| 20年以上 | 150日 |

その他、特定受給者や特定理由離職者・障がい者など、条件が異なりますので、詳細はハローワークにご確認ください。

雇用保険受給手続きにのぞむに当たり

電話で事前確認

管轄ハローワーク訪問前に、受給手続きの混雑状況や持参品について電話で確認しました。

午後は通常空いているとのことから、午後に訪れることにしました。

持参品は、ハローワーク発行冊子にも記載がありますが、下記であることを確認しました。

担当者からは、雇用保険加入期間が1年以上であることや、住まいについて確認もされました。

- 離職票ー1

- 離職票ー2

- マイナンバーカード

- 写真(マイナンバーカードを来所手続きの都度提示なら不要)

- 振込先口座情報(通帳やカード)

失業保険受給に関する心配毎

雇用保険(失業手当)を受給しながら、個人事業主を目指してネットビジネスに取り組み、職業訓練で新たなスキルを身につけ、将来の選択肢を広げていきたいと考えています。しかし、失業手当の給付条件に関して、いくつか心配事が浮かびました。

- 引越予定がある場合の受給可否

近々引越しを予定しており、引越しが完了するまでは就職が難しい状況です。この場合、「失業の状態ですぐに働ける方」の条件に引っかからないか心配です。 - 親の通院付き添いがある場合の受給可否

親は介護認定を受ける程ではないですが、週1回程度通院に付き添っています。これにより時間の融通が利く職を希望して退職しました。この状況で「失業の状態ですぐに働ける方」と認めてもらえるのか不安です。 - 個人事業主を目指す場合の受給可否

ネットビジネスで個人事業主を目指しており、将来的には収益を上げて開業を目指しています。しかし現時点では収益が無く、専業にしたいと考えていますが、副業として継続することも考えています。この計画で求職者給付の対象外になることはないか、心配でした。

不安を抱えながらも、いよいよ初めてハローワークに向かうことにしました。

ハローワーク初訪問

初めてのハローワーク訪問は、受付から手続き完了まで、所要時間は約90分でした。

初めての手続きで、やや戸惑いもありましたが、担当者の説明を受けながら進めることができました。

求職登録受付

総合窓口で「雇用保険給付の手続きが初めてである」ことを伝えると、担当窓口へ案内され、スムーズに手続きを進めることができました。

- マイナンバーカードを提示

- 引越予定を伝えて手続き開始

近々引越予定があることを伝えると、「引越後に移管手続きは可能です。今手続きを進めることで受給開始が早くなります。引越後でも手続きできますが、引越前にやる方が良いと思います。」とのアドバイスを受け、手続きを進めることに決めました。 - 「受給資格決定にかかる申告」を記入

雇用保険の受給資格決定ができるかどうか判断する上で必要な項目で、現在の状況について正確に記入しました。事実と異なる申告をすると不正受給として処分される旨が書いてあります。

担当者は、働く意思を示すような回答内容であれば良いとのことでしたが、以下の2点について迷った部分がありましたが、正直に相談したところ、問題ないとの回答を得て一安心しました。- 問:自分で、自営業をしている又は準備をしていますか。

現在の状況を正直に伝えたところ、「今は趣味の範囲であり、将来的に可能性はあるでしょうが、それ以外の仕事をする意思があるかどうかが重要です。「ない」で大丈夫です。」とのことでした。 - 問:親族の看護等をしていますか。

現状を伝えたところ、「介護のために仕事ができないわけではないので、「いない」で良いです。」とのことでした。

- 問:自分で、自営業をしている又は準備をしていますか。

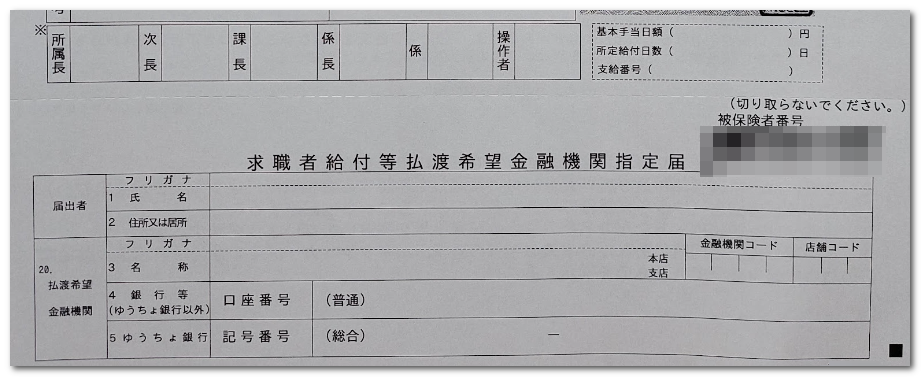

- 離職票ー1を提出

離職票ー1の下部「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」に、氏名・住所・金融機関口座を記入しました。担当者はマイナンバーカードの個人番号を転記して、離職票を受け取りました。

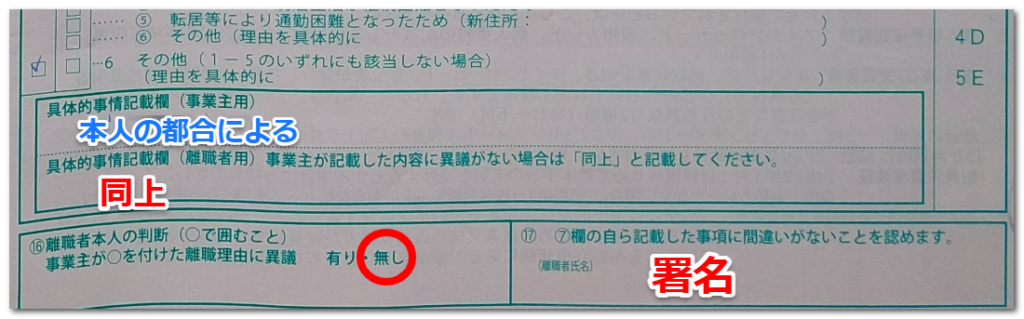

- 離職票ー2を提出

離職票-2の「離職理由」について、記載された「本人の都合」が正しいことを確認後、「具体的事情記載欄(離職者用)」に「同上」、異議無しに〇を付けて署名しました。

- ハロワーク求職登録手続き

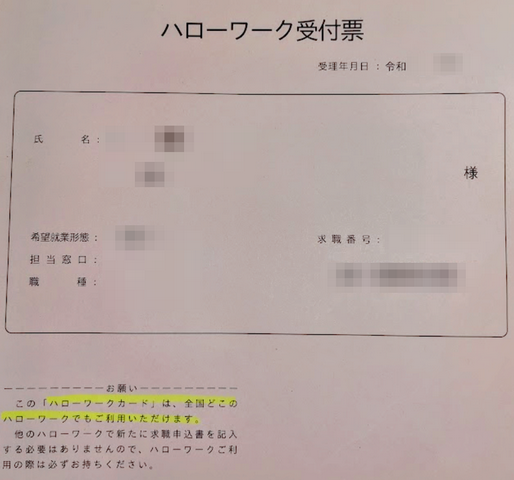

雇用保険受給のために必要な求職登録を行いました。職歴、資格、学歴、希望する就職形態・職種・賃金・勤務地などを聞かれ、担当者がPCに入力しました。入力内容をその場で確認することはありませんでしたが、後日ハローワークインターネットサービスにログインして登録内容を確認すると、専門的な略語などに誤記がありましたが、非公開設定のため影響はありません。手続き上、登録するための内容を埋めたという印象です。 - ハローワーク受付票などの受取

求職番号が記載されたA4の「ハローワーク受付票」を受け取りました。この受付票は、全国どこのハローワークでも求職活動の際に利用可能です。その他、パンフレットなども受け取りました。

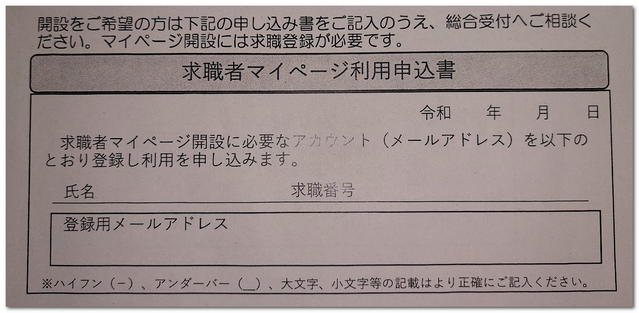

- 求職者マイページ利用申込書の提出

ハローワークインターネットサービスをより便利に活用する求職者マイページの開設手続きも行いました。先ほど登録した求職情報の確認・変更や、「ハローワーク受付票」も表示できます。

申込書に氏名・求職番号・登録用メールアドレスを記入して手渡しました。

開設作業は自宅で可能なので、あとは自宅で進めることにしました。登録手順はこちらの記事をご覧ください。

雇用保険受付

求職登録手続きが終わると、雇用保険担当者との手続きとなります。

- マイナンバーカードの提示

次回以降も本人確認のためにマイナンバーカードを持参するように言われました。 - 支払口座の確認

離職票ー1で記載した口座情報の確認のため、記載している通帳のページを提示しました。 - 離職理由の確認

離職票ー2に記載の離職理由について確認がありました。離職理由が「6 その他」で理由が空白なので、尋ねられました。会社が空白にした意図は聞いていないものの、私自身は「環境の変化を受けて、自らの意思で退職し、時間の融通が利く仕事を目指したい」と会社には伝えていました。それに対し担当者からは、「介護的な話しであれば離職理由が異なるため確認しましたが、仕事に支障はないと判断しました。」とのことでした。また親は介護認定を受けていませんが、病院付き添いや介助を行いたい意向を伝えました。その結果、「仕事が出来ない状態だと、給付は受け取れませんが、就職できる状態であり、仕事をセーブして、環境を変えたいと判断しました。」との結論になりました。 - 「受給資格決定にかかる申告」の内容について確認

先ほど記入した書類に基づいて確認が行われ、自身の通院状況についても簡単に聞かれました。

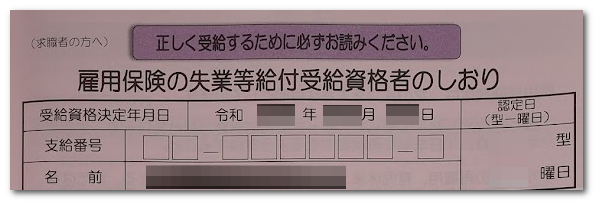

続いて「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の内容に沿って説明になりました。

- 今後のHW来所日程の説明

雇用保険説明会や最初の失業認定日について説明を受け、日程変更する場合は、事前に連絡するように指示されました。 - 給付日数の説明

最大で150日とのことで、想定通りでした。 - 認定日について説明

原則4週間に1回、指定された日にHWに来所する必要があります。認定日は「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に週型と曜日が設定されました。認定日カレンダーが提供され、今後の認定日も事前にわかるため、認定日を避けて予定を立てるように指示を受けます。病院に行く場合などは事前に連絡し、指示を仰ぐことが求められます。

認定日は、対象者全てなので、基本的に着た順番に個別対応となります。 - 引越について確認

引越先のHWへ行き、移管手続きを行う必要があります。データは引越先のHWと共有されるので、日程の指示をもらってください。

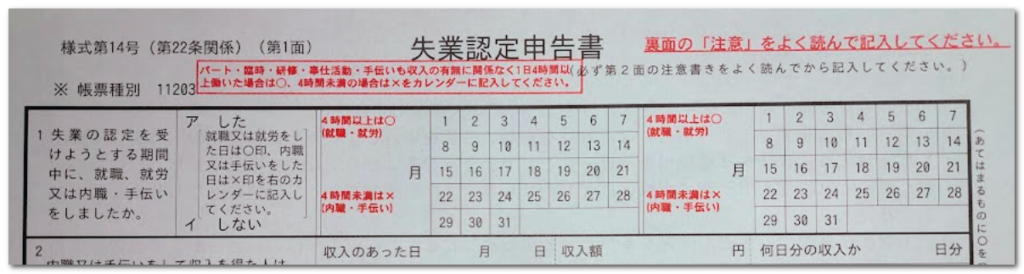

なお、引越と求職活動についての指摘は何もありませんでした。引越が終わるまで事実上働ける状況に有りませんが、引越が終われば就職できる状態なので、「失業の状態ですぐに働ける方」に該当していると推測しました。 - 失業認定申告書について

認定日ごとに申告書を提出します。期間中に何かやったことは内容を必ず申告する必要があり、収入に関する時間拘束が対象になります。4時間未満(ボランティア活動も含む)は×印、4時間以上の収入があった仕事は○印を、該当日に付けます。様々なケースがあるので自身で判断せずに、都度確認して記入してください。

最初の失業認定日では、今日~最初の認定日前日までの状況を申告します。

次回来所時の雇用保険説明会でも重ねて説明するとのことですが、下記確認しました。- ネットビジネス

趣味レベルであれば申告不要ですが、お仕事ならば申告しますので、広告など収入が発生する場合は申告が必要です。判断出来ない場合は、作業時間と内容を記録して、来所日に相談してください。 - 病院の付き添い

プライベートな時間とみなされ、申告不要です。

- ネットビジネス

- 求職活動実績について

求職活動として、客観的に確認できる仕事探しの実績が求められます。原則前回の認定日から次の認定日前日までに、最低2回以上行う必要がありますが、最初の認定日だけは、雇用保険説明会の受講の1回だけでクリアになります。 - 雇用保険受給資格者証について

雇用保険説明会の際に、渡されます。そこに「支給番号」が記載されます。 - 再就職手当について

「再就職手当のご案内」に沿って説明を受けます。仕事が決まれば、失業給付ではなく再就職手当が支給されます。要件をクリアすれば支給されます。このような制度があることを頭に入れておいて、何かあれば相談してください。

これらの内容は、説明会で再度案内されますので、不明点があればその時に質問してくださいとのことでした。初めての方はわからないことが多いので、少しずつ確認してくださいとのことです。

最後に「申請はこれで終わりです。支給対象として大丈夫です。」と伝えられ、終わりました。

初訪問を終えての感想

- 心配していた条件は問題なし

職員の説明から、引越予定の件、親の通院付き添い、個人事業主としての現在地について、正直に話して、支給条件を満たしているとのことで安心しました。 - 職員の対応

私の現状を理解したうえで「仕事をセーブして、環境を変えたい」と前向きに表現していただけました。正直に話すことで解決に向けて進むことができると感じましたが、一方で嘘の報告をすると厳しい対応をされることもあるという点も、書類の中で感じ取ることができました。今後も正直に申告していこうと思います。

まとめ

初めてのハローワーク訪問は、不安が大きかったものの、無事に支給対象になりました。今後の手続きや失業手当の受給状況は、ハローワーク訪問記として随時公開して行きます。

次回は、「ハローワーク訪問記 2回目:雇用保険説明会に参加」をお届けします。

この記事が、同じような不安を抱える方の参考になれば幸いです。